管理人の部屋のオーディオ&ビジュアル関連

| ●このページでは、管理人(魁)の趣味の一つであるオーディオ&ビジュアルについて書いてみました。といっても、最近はあまり買い換えたりする機会も減ってきたので、大事にしつつ長年使っているのが現状です。 |

| 2015年1月に一部の機種を買い替えましたが、それ以外の文章は古いままですので、あらかじめご了承下さい(最終更新:2017年1月) |

|

本題に入る前に、私はネットでAV機器を買ったことがあるのですが、その理由は近所の電気屋では「取り寄せ」あるいは「取り扱わない」からです。 これは地域にもよることでしょうが、正直に言えば実機を見て比較検討したいのが本音。 ですが、近くにそういったショップがない私は、ネットの専門店を利用して特殊な部類のテープ(ビデオ用やDAT用)や、AVアンプもそこで買いました。 ネットで買って今のところ問題はないので知人にもすすめましたし、知人もたまに利用しているそうです 楽天市場のオーディオ市場 |

| 作成意図: このページをご覧になった方が新たに機器を買われる時に少しでも参考になればと思ったのと、機器を批評することで、あり得ないかもしれませんがメーカーさんにでも一意見として伝わることがあれば嬉しいと思ったからです。 私の単品コンポやミニコンポ、ラジカセに対する考え: まず、単品コンポは必要な部分だけを買い足したり買い換えたりできるので、永く使えそうです。ただ、それぞれに電源が要るのと、ダビングなどの編集作業はやはり手動です。一方で、ミニコンポやラジカセといった「一体型」の良さは、ダビングなどの編集・録音作業がラク。ワンタッチでポンという感じですし、ラジオを聴いていてもすぐに録音が開始できます。 それに1セットでほぼすべての機能をもっているため、単品より利便性は高いです。あえて欠点をいえば、ラジカセなど一体型だとCD部が壊れても全部を修理に出す必要があるということ。また、信号ノイズや音質が気になる人は、やはり単品も視野に入れた方がいいかもしれませんね。 私は子供の頃、ラジカセでした。その頃に録音したテープや買ったCDを大事に保管して、社会人になって単品を買えたその時に、大事にしていたCDを聞いて「こんな素晴らしい音だったのか」とか「こんな音色がCDに含まれていたのか」という事を体験できた時、嬉しさと同時にお金のかかる趣味だな、とも感じたのが本音です。 お願い:管理人と各メーカーとは一切関係ありません。どうぞご理解下さい ▲トップへ▲ |

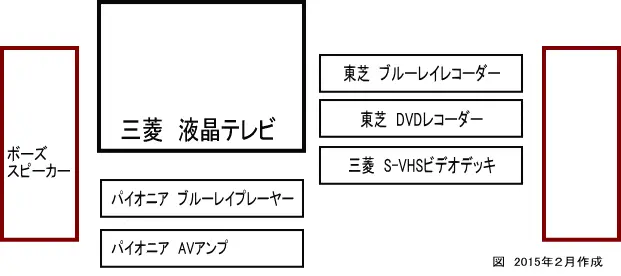

| ※部屋内システムの概略図です。 |

| ■音楽CDの基本事項 wikipedia CD-DA・ サンプリング周波数 ・データ形式 リニアPCM ・サンプリング周波数 44.1kHz ・ビットレート 1411.2kbps ・音声周波数帯域 20Hz~20kHz |

| 機種名・購入時期管理人の批評 |

| パイオニア AVアンプ ハイレゾ対応 VSX-S510 公式 2015年1月購入 |

●購入意図 BOSEのスピーカーは古いですが使わないのはもったいないという気持ちと、HDMI端子を持つ機器が増えたこともあり「アンプとHDMIセレクターを兼ねたもの」という条件で購入しました。音質にはこだわりはないものの、「フロントスピーカーの2本で再現されるサラウンド、F.S.S.ADVANCEモード機能」と「MP3などの圧縮音声を補完するサウンドレトリーバー機能」がついている点と、本体サイズが通常アンプより小さい点で購入を決めました。 ●初期設定について ・スピーカーの自動設定(オートMCACC)を行います。目的はリスニングポイントとスピーカーとの距離などを測定し、出力の遅延やレベルを自動で設定してもらうことです。 普段のリスニングポイント付近に三脚を立てて、アンプ付属のマイクを載せて耳の高さにして、画面を見ながらアンプを操作するとやや大きい音量が出ますが数分間で設定が完了。途中で別の音が入るとエラーになるのでテスト時は退室した方がよさそうです。 正直これは「5.1ch以上のサラウンド用の機能」ではありますが、当方のように2本のスピーカーでも測定の効果があり、テレビから等間隔にスピーカーを設置できない私の狭い部屋でも遅延の設定を行うことができました。 ・有線LAN端子付きで自宅のルータがそばにあればすぐにつながります。私はDLNAを使わないのでvTuner以外のネットワーク機能を使うことはなさそうですが、パソコンのブラウザでアンプのネットワーク設定画面を開いた時には少し感動しました。 ●インターネットラジオ vTuner搭載 画面を見ながらラジオ局を選ぶだけでジャズ・クラシック・ニュースなど様々なジャンルの世界各国の放送を聴くことができます。「無料の有線放送」のような感じで気軽に利用できますが国内のラジオ局は少ないです。(vTunerについては別ページで詳しく)。 ●使用感および批評 使い始めの感想です。 ・欠点:赤白の音声入力が1系統しかない点が残念。またAVアンプだからかもしれませんが、電源を入れ画像や音声が出るまでに少し時間がかかります。 スピーカーからヘッドフォンにした時およびその逆の音量の調整が面倒。音量レベルがかなり違うのでリモコンのボタンを長く押す必要があります。 以前のマランツのアンプで聴こえていた他県のAMが聴こえなくなりました。チューナーの性能かもしれませんがラジオなので許容範囲です。 リアにUSB端子がありますがオプションの無線LAN専用ポートの模様です。そのためiPod/USBメモリの接続には前面端子のみです。 ・長所:USBメモリー内の音楽を再生があるのですが、同時期に買ったブルーレイプレーヤーよりも操作性は良いと感じます。 しいていえば本体にボリュームや電源スイッチがありますが、リモコンで全てができるので本体スイッチはほとんど使いません。 最大メリットは「アンプなのにプレイヤーである点」です。USBメモリーはもちろんラジオ(AM/FM、vTuner)搭載なので、スピーカーとパソコンさえあれば「とりあえず音楽を楽しむこと」ができます。 ■再生可能なファイル .mp3/.wav/.wma/.m4a(AAC)/.aac/ .3gp/.3g2/.flac/.aiff/.aif/ アップルロスレス(ALAC) .m4a/.mp4 写真:.jpg 対応していないファイル形式: WMAの Pro、Lossless、Voice ■USBメモリへの音楽の転送方法について パソコン上で音楽CDをiTunesで「AIFF」形式でインポートし作成されたフォルダごとUEBメモリへコピーします。 ※iTunesの初期値はm4a(AAC)でiPodおよびAVアンプで再生可能です。ただし「アンプのみで再生」する場合は、音質を重視するためAIFFなど他の形式でインポートした方がよさそうです(※iPodで再生する場合はAACに戻した方がよいでしょう) ●USBメモリに関する補足 ・ダウンロードした音楽(mp3)、iTunesで音楽CDからPCへインポートしたAAC(拡張子:.m4a)またはWAVファイルをパソコンからUSBメモリにコピーし、このプレイヤーのUSBポート経由で聴いています。再生は「フォルダ単位」なので、聴きたい曲だけを一つのフォルダに入れるだけで順に再生されます。 ●2019/3/21追記 自分の部屋以外で音楽を聴く時用にBlutoothスピーカーを買いました。音楽ファイルをコピーしたmicroSDカードをセットするだけで再生できるのですが、偶然にもUSBメモリとして機能することがわかりました。 これによりmicroSDカードに自分の好きな曲だけを入れればどこでも聴けるようになりました。 →スピーカーのレビューは別ブログです。 ●仕様抜粋 実用最大出力 4Ω 110W 定格出力 8Ω 65W 接続スピーカー対応インピーダンス 4~16Ω 外形寸法 435 x 85 x 316mm ・ 4.1kg チューナー FM/AM HDMI 入力:5(背面)+1(前面、MHL対応) 出力:1 アナログ入力 1 LAN 有線ポート1 4K解像度について 4K/24p・4K/25p・4K/30pに対応 USB端子 前面1(USBメモリおよびiPod(*)対応) *iPod/iPhoneの対応状況はメーカー公式にて ●個人メモ リスニングモード: ストレートデコード、STEREO、STEREO ALC(USBメモリなど複数ソースの音量差を自動で均一化) 使用サラウンド: F.S.S.ADVANCE、PHONES SURR(ヘッドフォン時) ダイレクト再生: DIRECT、PURE DIRECT ▲トップへ▲ |

| パイオニア ブルーレイディスクプレイヤー BDP-170-K 公式 2015年2月購入 |

| ※使用中なので内容は今後も変わります ブルーレイレコーダーは持っていますが起動・再生までに相当な時間がかかるため、「CDの再生がメイン、たまにブルーレイ用」として購入しました。 ●欠点 ・「家庭LAN内のPCの音楽・画像データを直接、開くことが可能」なDLNA機能ですが、LANスピードやセキュリティソフトの影響を受けやすいため、開くまでに時間がかかります。これは機器というよりDLNAの問題だと思われます。 ・DLNAをオンにしていると、起動のメニューが表示されるまでに時間がかかる場合があります。私はオフにしました ・曲をUSBメモリにコピーして聴いているのですが、リモコンで選曲するとまれに画面が固まった状態になります。また、プレイヤー内の操作をしていてもまれに固まります。 機器のOSに負荷がかかると固まる模様ですが、固まっても電源をオフオンすれば直るので私は気になりません。 ・「プレイヤーの電源を入れてしばらくは本体がリモコンを受け付けていない」模様です。このプレイヤーはyoutubeにもつながる機器のため、推測ですが「電源投入時はネットワークとの同期のため操作不能」かもしれません。 投入時だけでなく他のリモコンと比較すると若干、反応の悪く、おそらくリモコンが原因と思われます。 ●長所 ・「このプレイヤーは機能が豊富なのに安い」という最大の長所があります。そのため、前述の「たまにフリーズ(固まる)という最大の欠点」があっても、許せる範囲とみなしています。そのため、フリーズが嫌な方は他のメーカーや機種を検討されることをオススメします。 ※フリーズの発生頻度について:「ごくまれ」です。ひんぱんではありません。 ●私の使い方および感想 ・基本は音楽CDとブルーレイの再生が主です。操作性は普通のプレイヤーと変わらないと思います。 ・DVDレコーダーで過去に録画したCPRMつきのTVアニメ(ヤマト2199)を再生しましたが、録画したレコーダーでの再生より少し綺麗かなという程度です。 ・この機種は無線LAN内蔵で、自宅のルータにすぐに接続できました。有線LANポートもあるのでDLNAを本格的に利用したくなったら、有線に変えるかもしれません。 ※以下、取扱説明書より ■対応 ブルーレイおよびDVDおよび音楽CDと下記ファイル ■再生可能なファイル .mp3/.wma/.m4a(AAC)/.wav/.flac/ (Monkey's Audio).ape/.jpg,.jpeg/ .mpo/.png/.gif/(DivX).avi,.divx,.mkv/ .mp4/wmv/.avi/.3gp/.flv 対応ファイルフォーマット: FAT16/FAT32/NTFS 対応していないファイル形式: Apple Lossless、WMAの Pro、 Lossless、Voice 各ファイルの最大のサンプリング周波数: MP3/WMAは48kHz、.m4aは96kHz、WAV/FLAC/.apeは192kHz ■フォルダ ・1つのフォルダ内のフォルダ・ファイルの合計は256個以下 ・最大5階層 ■再生順 ・ディスクはアスキーコード順、USBデバイスは記録した順 ・フォルダをまたいだ再生は不可。 ----- 個人メモ 管理人の設定値です ・テレビの縦横比 16:9ノーマル ・最大サンプリング周波数 48kHz ・カラースペース YCbCr422 ・解像度 1080p ・HDMI音声出力 ビットストリーム ・HDMI Deep Color オフ ・1080p出力 オフ ・スクリーンセーバー オフ ▲トップへ▲ |

| 東芝 ブルーレイレコーダー DBR-Z310 公式 2013年10月購入 |

| ----- 個人メモ 管理人の設定値です ・映像設定 16:9シュリンク ・HDMI解像度設定 1080p ・HDMIディープカラー 切 |

| 三菱電機 液晶テレビ LCD-32MX30 |

| ---- 個人メモ 管理人の設定値です ・対応している映像信号 480i,480p,1080i,720p,1080p ・対応している音声信号 種類:リニアPCM サンプリング周波数: 48kHz/44.1kHz/32kHz |

| 東芝 RD-R100 公式 2010年12月購入 |

1年使ってみての批評です。 一言で言えば、値段の割には高性能でした。 まずこの機種はブルーレイのないDVD付HDDレコーダーです。 画質を少し落としたLPモードで録画しているので100時間くらい保存できるので充分番組を貯めておけます。 ダビングも番組削除も比較的簡単。 ややマニアックな私は「番組内の不要の部分をカットしてDVDにダビング」するのですが、その編集作業も慣れれば簡単。本音を言えば、ジョグシャトルという丸いダイヤルでコマ単位で編集できれば最高なのですが、値段を考えるとガマンできるレベル。 不満点は、省電力モードにしていると「起動時間が遅い」こと。ただモードをオフにすれば速くなると思います。 次に、録画した映像の画質を変更して「DVDへコピー移動」させたい時に非常に時間がかかります。以前の三菱ならSPモードで録って、DVDにコピーする時は容量節約のためLPモードにするのも短時間でできたのですが、この東芝のは「画質の変更だけで等倍」かかります。 ですので、この機種からはHDD録画もすべてLPモードで録画していて、それならばダビングも高速です。 他の不満点は、リモコンが大小2つあるのですが小リモコンは使いません。それは初心者用のリモコンらしいのですがそれだと使いづらく、一方の大リモコンはというとボタンが多すぎ。 東芝のリモコンは正直、センスが悪いです。操作性の良い多機能リモコン1つだけにするか、リモコンを2つ用意したいのなら小リモコンの機能を見直すべきと思います。 総評として多少の不満はありますが、安かったし自分のできることはできているので満足。あとは耐久年数だけです ---- 個人メモ 管理人の設定値です 映像の解像度 480i(D1)/480p(D2)/1080i(D3)/720p(D4)。変更はリモコンの[解像度切換]ボタンで本体表示窓に、なし/D2/D3/D4と表示 音声出力 PCMまたはHDMI-AUTO。アンプにつなぐ場合はPCM 画面比: 16:9シュリンク ▲トップへ▲ |

| 三菱電機 DVR-HE500 2004年12月購入 |

※2010年末にDVD部分が壊れ、処分しました 遅ればせながらHDD/DVDレコーダーを購入しました。ひとことで言えば、大変便利です。ただ、すべての機能を使いたいと思って操作方法を覚えようとすると大変です。 購入して1ヵ月以上経ちますが、今だに説明書を手元においています。 ただ勘違いして頂きたくないのが、単に「録画して再生そしてDVDメディアへのダビングだけなら簡単です。しかも予約は毎日更新される番組表(EPG)から選ぶだけという手軽さ」です。 難しいというか面倒なのは、番組の編集作業やタイトルの入力。これらをリモコンでしないといけないのが面倒です。 やはりこれはPCの方がラクだと思いますし、家電製品の場合、仕方のないことでしょう。 なお、この機種は普及クラスなのでHDDレコーダーの中では安価な部類です。執筆時点での売れ筋と比較して見劣りする部分といえば録画時間が34時間と少々短めということと、W録画ができないということぐらいです。 ですが、この34時間も録れる標準画質は、普通のVHSよりははるかにキレイです。 ここで画質と時間について XP:17時間 高画質。地上波アナログを録画する場合はあまり効果がないかも SP:34時間 標準画質。充分キレイです。 LP:68時間 VHSの標準か少し悪い程度の画質。一回見たら消す番組向き? EP:102時間 見られないことはないですが、あまり用途はないかも DVDへのダビングも高速ダビングを使えば意外と早い。ただ、通常のダビングはかなり時間がかかります。 メーカーさんに言いたいことは、番組表を取得した後にチャンネル設定の変更ができないのは改善して頂ければと思います。その他は操作性も含め満足しています。 |

| DVD:PIONEER DV-S646A 2002年5月購入 |

2015年1月処分しました ついに念願のDVDを購入できました。 購入を検討するにあたって、何を重視すればいいのかをまず考えました。 私の場合は、CDプレイヤーをかねた機器、つまり、高音質を重視しこの機種にしました。 もうワンランク上の機種ならスーパーオーディオCDを再生できたのですが、ちょっとそこまでは手が出せませんでした。 ですが、この機種には不要な回路をバイパスする「CDデジタルダイレクト」や「レガートリンクコンバージョンPRO」などの高音質機能を内蔵しており、とくにレガートの方は自分の好みで3種のエフェクトをかけることもできますし、オフにすればよりピュアな音を再生できます。 といっても、このエフェクトはどちらかといえば微少なものなので、耳障りなものではなく、CDに記録された信号波形をもとにカットされた部分の波形を、エフェクトに合わせて推計する機能なので、私自身かなり気に入っています。 画質についてはもとがDVDだけに、私ではよくわかりません。ただ、D1/D2およびコンポーネント映像端子が付いているのは場合によっては安心できるかもしれません。 ただ残念なのは、値段のわりに重量感がないこと。これぐらいです。 |

| ビデオ1:三菱電機HV-V6000 1993年9月頃購入 |

※処分しました もう何回修理に出したことか...ですが、棄てることのできないほど、機能/画質がいいです。つなぎ目がキレイなヘッドや、好みの録画の画質を選べたり、テープの性能に合わせた録画ができたり、とかなりの充実ぶりです。 なんとか、もう数年はがんばって活躍してもらいたいです *なお同メーカーは友人の影響です |

| ビデオ2:三菱電機HV-SX200 1999年頃 |

コストパフォーマンスはかなりいいです。ですが非常に残念なのが、再生中にインデックスを記録できない点。これがないと、テープの編集時に不便でなりません。 聞くところによれば、この機能は便利であるにも関わらずコストダウンのために削られたそうなので、非常に残念に思えます。 |

| スピーカー:BOSE 363 1993年頃 |

単体としても売られている121をスコーカー(中音域)とし、ツィーター(高音域)とウーハー(低音域)とをそれぞれの音域用として加えた構成のものです。スコーカー部が単体としても売られているだけあって音の明瞭さはかなりのもので、もしパワーのあるアンプがあれば低音も充分だせます。 昨今、サラウンドの人気があるので、私のようにステレオ(2ch)構成をしている人も少なくなってきたかもしれませんが、まあ、私の場合、部屋の都合もありますし、音楽やTVが主なのでとりあえず現状のままです。 ---- 個人メモ メーカーの仕様です 許容入力 80W(rms)、210W(peak) 入力インピーダンス 6Ω ドライバーユニット 2.5cmツィーター・11.5cmミッドレンジ・16cmウーハー |

| DAT:パイオニア D-05 1997年頃 |

2015年1月処分しました もうCD-RやMDに、CD編集機の座を奪われてしまったDAT。この機種は某メーカーのDATがあまりにも不調だった為に買い換えたものです。 この機種はほぼ快調です。磁気テープゆえ、まれにからむこともありますが、最近は注意しているのでからむことはありません。やはり、最大の魅力はCDそのまんまの音質で落とせることでしょうか。CD-R/RWもいいのですが、プレイヤーを選びませんし、何といっても編集を失敗しても手軽にやり直せる、これも魅力の一つです。アナログテープの扱いでCDのような高音質や他メディアからの録音ができる機器です。 最大の欠点は専用テープの入手が困難になりつつあることです。 →DATの音をバックアップする方法 |

| アマゾンの聴く読書Audible 無料体験 | |

| AVアンプ:マランツ SR4200 2002年3月購入 |

2015年1月処分しました DVDの普及によりAVアンプも流行っているようです。 私の場合、父親の影響により以前買っていたサンスイのAU-α507iというプリメインアンプが寿命のためか壊れかかり、3度目の修理に出す代わりに買い換えたのがきっかけです。 マランツというメーカーは、BOSE同様外資系ですが日本法人もあり、その道では評価が高いメーカーです。今の時期はプリメインを買うよりはAVアンプの方が安く手に入るだろうということで買いましたが、コストパフォーマンスはかなり高いです。 入力端子も7系統でラジオ付。スピーカーの種類や位置設定も比較的ラクで、マニュアルも親切でした。 安くなったとはいえ、決して安い買い物ではないので、あらゆるメーカーのサイト・カタログを参考にし購入したので、AVアンプの勉強もできました。 まず、DVDソフトなどのサラウンドの種類を確認し、その音で聴きたいというこだわりがあればそのサラウンドプログラムを内蔵したアンプを選ばれた方がいいかもしれませんが、私のようにサラウンドにそんなにこだわりがなければ、安い機種で充分です。 というのも、そのプログラム数が多ければ多いほどライセンス料が含まれるので、必然としてアンプの価格も上がるそうです。 あと、映像のダビングとかも視野に入れている人はプレイヤーなどの出力端子も充分調べた方がよろしいでしょう。例えば、この機種のように入力がS端子なら出力もS端子が絶対で、普通のAV端子(黄色)には出力できません。高価な機種では変換装置も内蔵しているようです。 また、高価なDVDプレイヤーに装備されているD1端子とかコンポジット端子用の入力端子は、低価格帯のアンプには装備されていません。 あと、アンプは当たり前ですが常に電源の入っている箱です。 消費電力もメーカー・機種によってまちまちなので、エコを心がけている人はワット数も視野に入れておいて下さい。 長くなりましたが、このアンプの音について。サンスイのアンプがもう10年以上も使っていたので比較するのもどうかと思いますが、はっきりいって、全域にわたり音の明瞭感はすごいです。 それにDVDのような高いレンジの信号にも対応しているので、同じCDを聴いてもこんな高音は聴いたことがないというぐらい、高音がよく出ます。高音が出すぎるので、逆に低音が弱く聴こえるのかもしれません。低音の補正もできるので気にしないといえば気にしないのですが、やはり低価格帯のアンプなので全体的に音のパワーが弱い(音が小さいというわけではなく)のは仕方のないことなのかもしれません。 まあ、ソースとしてはクラシックやTV, ポップスなど、ロックのように低音をガンガン求めるような音域でなければ十分応えてくれます。 ちなみにこのアンプは、近くに専門店がないのでネットで購入しました。 |

| その他 | (古い内容が含まれています) 今のCDプレイヤーはおもちゃのようなものなので割愛します。以前はパイオニアのPD-T06というターンテーブル機能、イメージとしてはレコード盤の上にCDを裏返してセットするプレイヤーを持っていましたが、諸事情により父に献上?しました。 レコード盤自体が回って再生するので、余程、暴れない限りというか、CDにキズさえなければまず音トビはしませんし、レガートリンクコンバージョンというICチップにより、CDの記録音域(20-20000Hz:人間の可聴音域でもあります)を超えた高音部分の波形、簡単に言えば、CDに記録された頂上の切れた山のような波形データから、頂上付近を再現し再生する、という機能なのですが、このチップのおかげか、弦楽器や管楽器それからエレキなどの高音部分の再生能力は半パではありません。 最近では同メーカーのミニコンポのCD部にも内蔵されているようです。 なお、CDプレイヤーですが、そのパイオニアの前に某メーカーのを持っておりましたがいとも簡単に破損。原因は「ゴムベルトの不良」でしたが、そのゴムがあまりにもお粗末で、「どこのメーカーも?それともこのメーカーだけ?」としばらく疑心暗鬼になりました。 スピーカーケーブルなどにもわずかながらお金をかけましたが、最近はそのままです。メートル売りされているもので、それなりのものを買えば音質や音色などは当然変わると思われますが、私では聞き比べる程試してはおりません。 |

| ●ビデオテープから・ブルーレイ・DVD・PCへのダビングのときにテープの再生画質を上げるには定期的なヘッドのクリーニングがおすすめです。 最寄りの店に ビデオヘッドクリーナー がない場合は、ネットなら購入しやすいかもしれません |

楽天市場・TV、レコーダー、オーディオ

▲トップへ▲

TOP > 音楽・オーディオ > オーディオ & ビジュアル